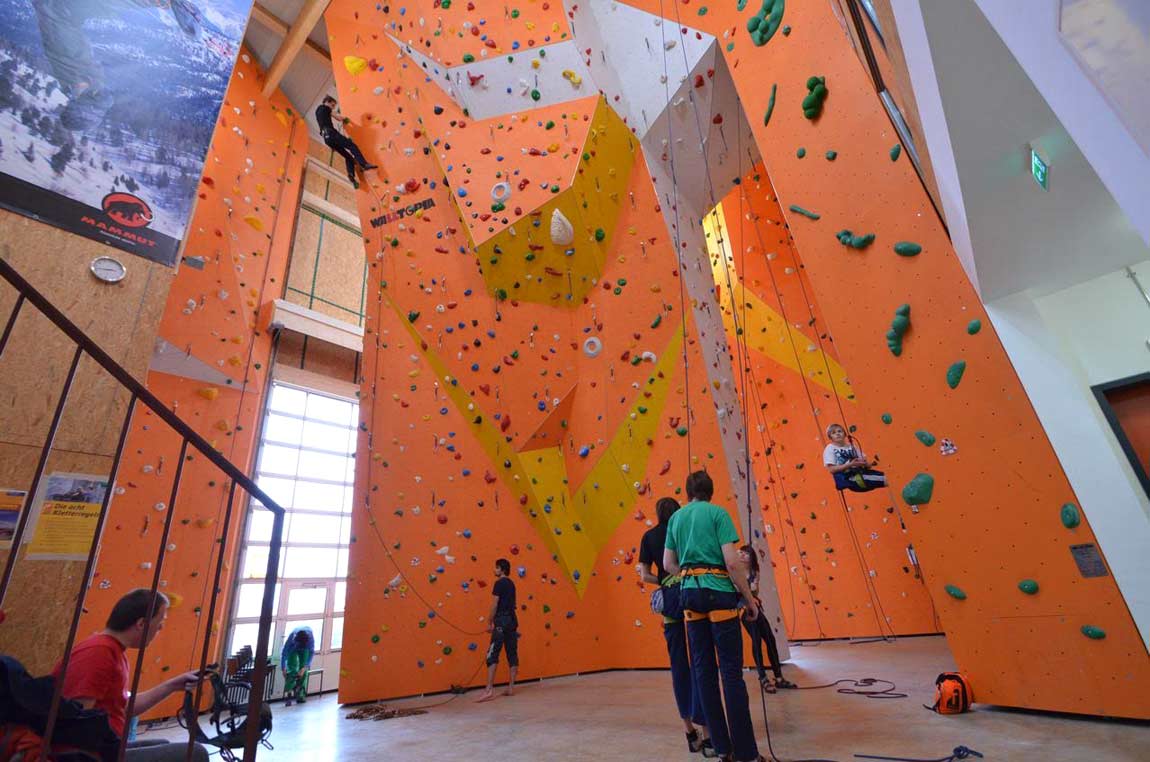

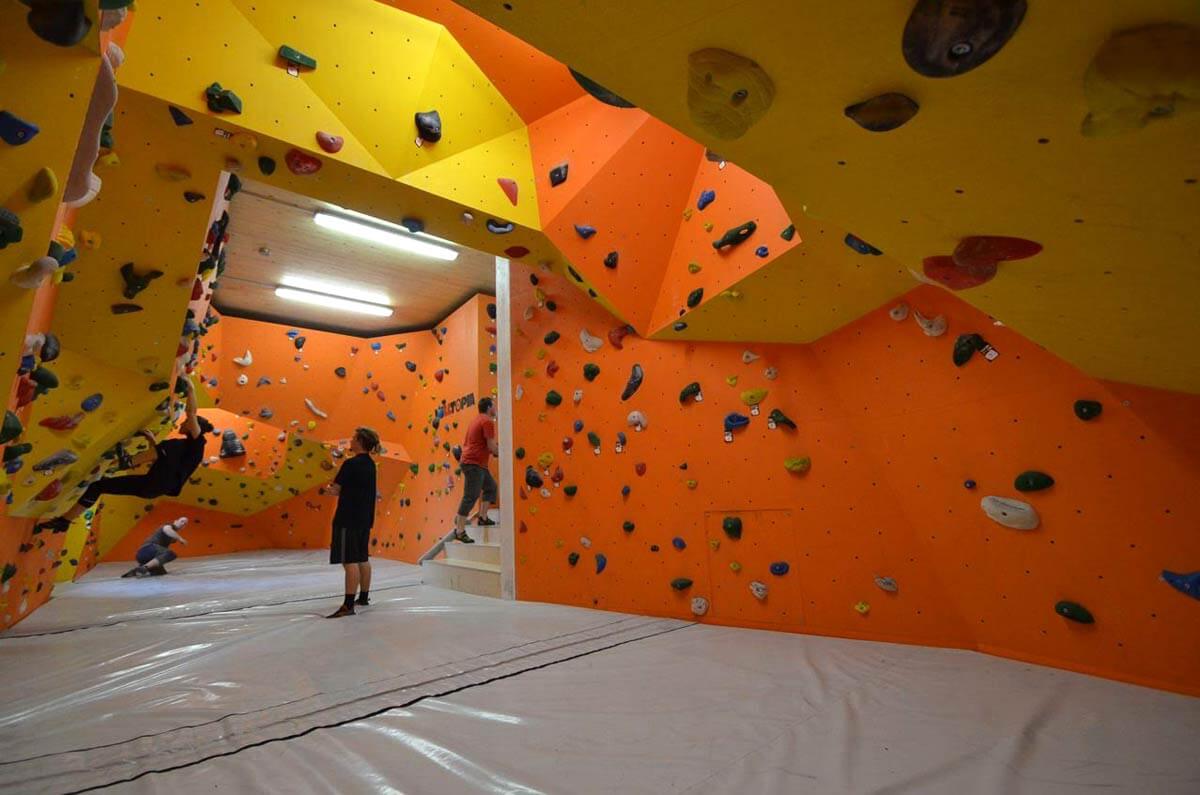

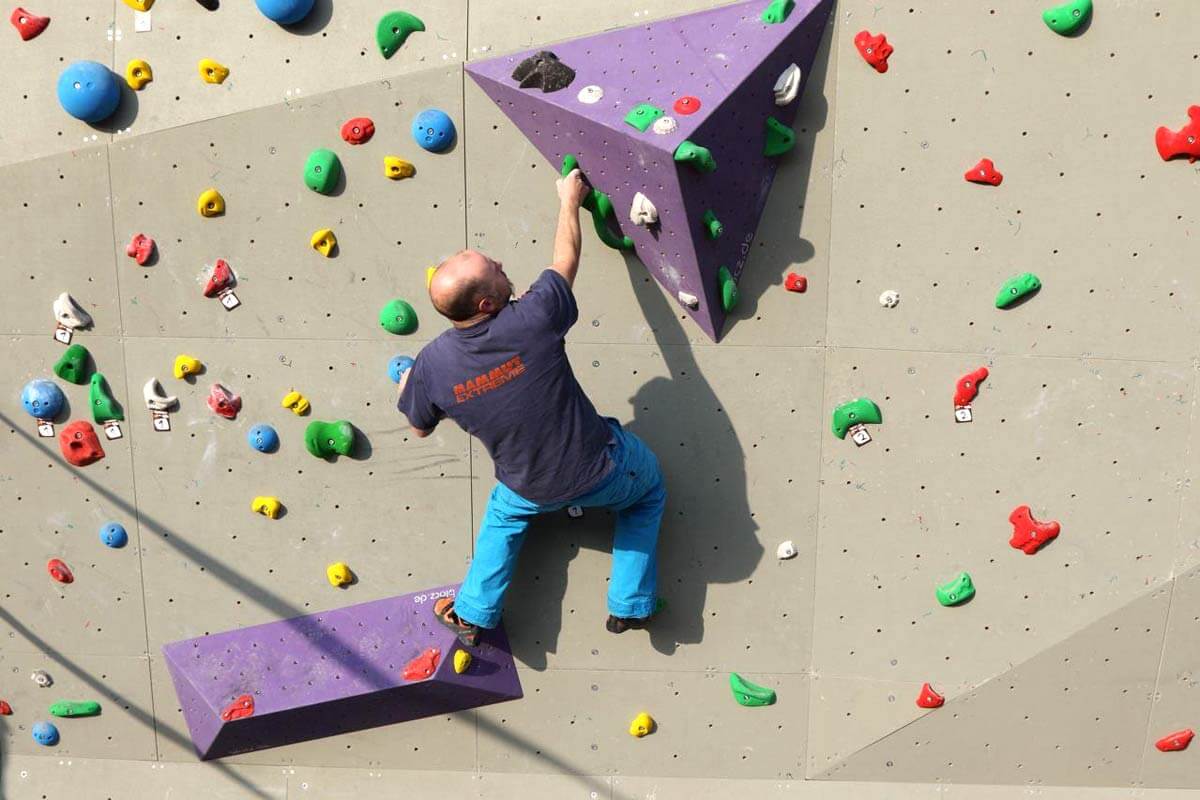

Sportklettern Teil 2: Klettern in der Halle

Probeklettern

Wie kann ich wissen, ob Klettern überhaupt etwas für mich ist? Bin ich höhetauglich? Und wie geht das alles mit diesem Seil, Karabiner und Sicherungsgerät? Wie bedient man das alles? Antworten auf diese Fragen kann man bei einem Probeklettern finden. In solch einem „Kurs“ taucht man mit einem Klettertrainer zwei Stunden lang in die Kletterwelt ein. Themen sind vor allem das Sichern und die Sicherheitsgeräte sowie eine Einführung ins Klettern. Natürlich wird man das alles selbst probieren können; Spaß ist garantiert. So ein Kurs kann man in jeder Kletterhalle machen. Im Kletterzentrum Fulda sind die Kurstermine auf der Homepage ausgeschrieben und ein Anmeldungsformular ist auch vorhanden.

Toprope Einstiegkurs

Toprope was ist das eigentlich? Toprope bedeutet kurz gesagt: Klettern mit Seilsicherung von oben, sprich, bei der zu kletternden Routen hängt bereits ein Seil durch die Umlenkung (ganz oben). Es ist für den Anfang die beste und die sicherste Methode, weil das Seil immer über den Kletterer weiter gezogen wird und er so im Falle eines Sturzes gleich in seinen Klettergurt fällt. Es verhindert längere Stürze und gibt ein großes Sicherheitsgefühl. Die komplette Aufmerksamkeit kann auf das Klettern gerichtet werden, da der Kletterer nichts mit dem Seil machen muss. Aber Klettern können reicht nicht. Im Gegenteil, der wichtigerer Part ist das Sichern und das lernt man in einem Einstiegskurs. Bei zwei mal drei Stunden wird unter der Leitung eines zertifizierten Trainers die Bedienung eines halbautomatischen Sicherungsgeräts erklärt und geübt. Am Ende wird eine Prüfung in realer Situation durchgeführt. Bei Bestehen wird ein „Topropeschein“ ausgehändigt. Dieser befähigt zum sicheren Sichern und Klettern in jeder Kletterhalle.

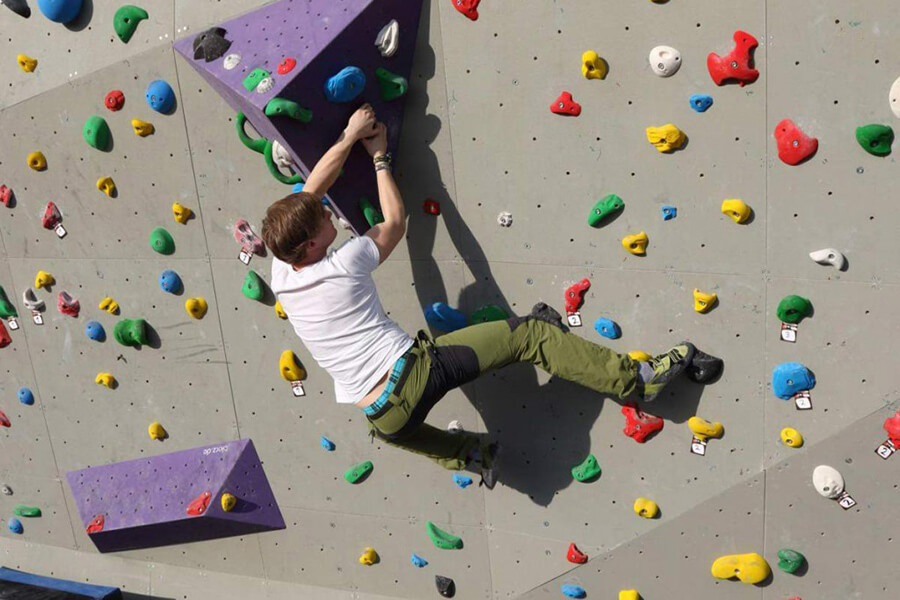

Vorstieg-Klettern

Man klettert schon seit ein paar Wochen im Toprope und ist immer beeindruckt von diesen Personen, die im Vorstieg klettern. Es sieht anders aus, aber ist es wirklich so schwierig oder kann ich das auch? Für alle, die sich unter Vorstieg nichts vorstellen können: es ist das Klettern mit Seilsicherung von unten, d.h. der Kletterer muss sein Sicherungsseil selbst während des Kletterns immer wieder in Zwischensicherungen einhängen. Jeder der schon Erfahrung im Toprope hat und bequem in der Höhe und beim Sichern ist, kann sich am Vorstiegsklettern probieren. Das setzt unbedingt eine Teilnahme an einem Vorstiegskurs voraus. In zwei mal drei Stunden erklärt der Klettertrainer die Unterschiede zwischen Toprope und Vorstieg. Sowohl Klettern als auch Sichern sind anders. Im Vorstieg muss der Kletterer sein Seil nachziehen und immer wieder in eine Expressschlinge einhängen, bis er oben am Umlenker angekommen ist. Der Sicherer auf der anderen Seite muss Seil nachgeben und ein dynamisches Sichern durchführen. Es ist anstrengender als das Klettern im Toprope (mehr Material), erfordert mehr Technik und auch die Stürze können ein wenig länger sein (längere Fallhöhe), bis man von seinem Klettergurt aufgefangen wird. Aber was für eine Herausforderung und erst das Gefühl, wenn man das alles beherrscht!

Griffe und Schwierigkeitsbewertungssystem

Die Griff-Farben in der Halle sind nicht ausgewählt, um einen Schwierigkeitsgrad zu signalisieren wie beim Bouldern. Die Farben dienen lediglich zur Unterscheidung mehrerer Routen auf derselben Seillänge, um dadurch mit weniger Wandfläche mehr Routen nutzen zu können. Der Schwierigkeitsgrad ist auf einem kleinen Kärtchen am Anfang jeder Route notiert. Auch hier gibt es besondere Bewertungsskalen. Beispiele sind Sierra für die USA, British für das UK, Französisch, Australien, Brasilien, Skandinavien…. und noch mehr. In Deutschland wird die UIAA mitteleuropäische Skala genutzt, die geht von 1 bis mittlerweile 13 und hat für die Zahlen von 5 bis 12 zusätzlich Minus (-) und Plus (+) Bewertungen. Kleines Beispiel: 1 wäre die Treppe hoch, eine 5- ist einfacher als ein 5+ und ein 6+ leichter als ein 7-. Die Griffgrößen, -ergonomie, -abstand machen eine Route einfacher oder schwerer. Auch die Wand selbst entscheidet über die Schwierigkeit: im Überhang ist alles schwieriger.

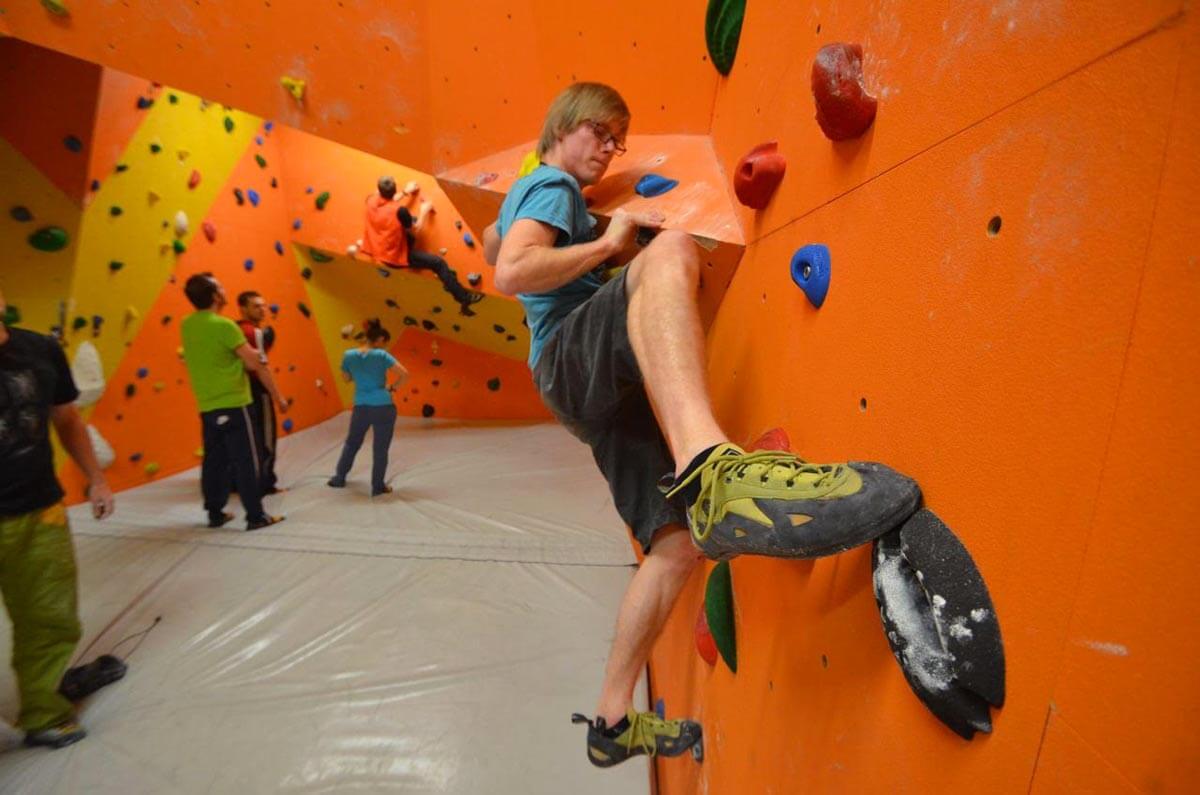

Ausrüstung

Zum Toprope-Klettern reichen ein paar Kletterschuhe, Klettergurt, Sicherungsgerät mit HMS-Karabiner und ein Chalkbag. Im Vorstieg sollte man ein mindestens 40 Meter langes Seil mitbringen. Als Anfänger oder in der Not ist eine komplette Kletter-Ausrüstung in fast allen Kletterzentren ausleihbar.

Klettern in Fulda

Mit zwischen neun und 14 Meter hohen Wänden und einer großen Auswahl an Schwierigkeitsgraden, kann jeder eine paar passende Routen zum Klettern finden. Dazu ist ungefähr die Hälfte der Hallen mit Toprope ausgestattet. Überhang und Reibungsplatten fehlen natürlich auch nicht!

- DAV Kletterzentrum Fulda

Deutschen Alpenverein Sektion Fulda e.V. - Goerdelerstr. 72

- 36100 Petersberg

- 0 66 1 – 96 25 68 85

- www.kletterzentrum-fulda.de

Rabattgutschein

Jeder erfolgreiche Kletterschüler im Kletterzentrum Fulda, bekommt einen Rabattgutschein für der Kauf seiner Ausrüstung bei Doorout.com!

Letzte Kommentare