Der Rheinsteig

Der Rheinsteig ist ein Premium-Wanderweg, der zwischen Bonn und Koblenz verläuft. Auf ganzen 320 Kilometern schlängelt sich dieser Wanderweg durch die Landschaft. Der Weg ist eher etwas für erfahrene Wanderer, da die Wege meistens recht schmal sind, und teilweise recht steile Anstiege zu bewältigen sind. Wir haben uns von diesem Wanderweg so einiges versprochen, und das wurde auch gehalten. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich die Etappen dieses Wanderwegs aufzuteilen. Für welche Variante mit 21 Etappen wir uns entschieden haben, zeigt unser Wanderbericht zum Rheinsteig.

Die Etappen des Rheinsteigs

Rheinsteig Etappe 1: Von Bonn nach Königswinter

Gleich am ersten Tag haben wir eine relativ lange Strecke vor uns. Etwas mehr als 21 Kilometerwollen wir heute wandern, geplant sind rund sieben Stunden Wanderzeit. Wir trafen uns mit anderen Wanderern auf dem Marktplatz in Bonn, und von dort ging es los. Wir gingen direkt zum Rheinufer, und wanderten durch den Freizeitpark Rheinaue. Der Weg nach Küdinghoven führt ein wenig vom Rhein weg. Dann lag der erste Aufstieg vor uns, er führte uns zum Rastplatz Foveaux-Häuschen, wo wir natürlich auch gleich eine Pause einlegten. Weiter führte uns der Weg zum Wanderparkplatz Dornheckensee.

Auf dem Weg bieten sich uns wundervolle Aussichten. Ganz besonders interessant waren die Ausblicke am Dornheckensee und Blauen See. Weiter geht es über das Geländeplateau Kuckstein bis zum Aussichtsplatz Rheinblick. Durch das Mühlental führt es uns zum Kloster Heisterbach. Der Klosterpark ist sehr weitläufig und ein wunderbarer Anblick. Über den Rastplatz Walter-Guilleaume-Hütte geht es schließlich nach Königswinter, wo wir uns in einer hübschen Pension einquartierten.

Rheinsteig Etappe 2: Von Königswinter nach Bad Honnef

Heute geht es hinauf zum Drachenfels. Wer sich diese Wanderung nicht zutraut, kann auch mit der Bahn hinauffahren. Die Drachenburg ist hier ein absolutes Highlight, sie erinnert an die berühmte Siegfried-Sage. Direkt an der Aussichtsterrasse geht es dann auch weiter, dort beginnt der Abstieg hin zum Ulanendenkmal von Rhöndorf. Der Abstieg ist recht steil, ein wenig Wandererfahrung sollte schon vorhanden sein, wenn man sich auf diese Strecke begibt. Wir gehen weiter zum Gasthaus Löwenburger Hof, um uns ein wenig zu stärken, bevor es weiter geht.

Wir wollen gerne noch die Ruine Löwenburg besichtigen. Der Aufstieg ist recht steil, aber die sagenhafte Aussicht macht alle Anstrengungen wieder wett. Man sagt, dass man von dort aus bei gutem Wetter sogar den Kölner Dom sehen kann, aber leider war es an diesem Tag bedeckt. Zurück geht es dann wieder auf den Hauptweg, der uns ins Ohbachtal führt, ebenfalls wieder ein sehr steiler Abstieg. An diesem Tag haben wir einige Anstiege hinter uns gebracht, so dass wir abends müde in die Betten unserer Pension in Bad Honnef fallen.

Rheinsteig Etappe 3: Von Bad Honnef nach Linz

Nach einer erholsamen Nacht machen wir uns auf den Weg nach Linz. Wir entscheiden uns dafür, den Aufstieg zum Leyberg auf uns zu nehmen, dabei handelt es sich um einen Basaltkegel, von dem aus man einen herrlichen Blick auf das Siebengebirge haben soll. Und wir wurden auch nicht enttäuscht. Nachdem wir den Ausblick ausgiebig genossen haben, geht es wieder zurück zum Fuß der Kuppe.

Wir steigen hinab ins Breitbachtal, und betrachten unterwegs die Reste einer V-1-Abschussrampe, die mitten im Wald zu sehen ist. Nachdem wir im Tal angekommen sind, geht es auch schon wieder bergauf zum Marienberg. Auf dem Geländeplateau angekommen nutzen wir einen schmalen Pfad, und erreichen im Hähnerbachtal einen schönen Wasserfall. Von dort aus steigen wir auf den Stux, von dem aus man einen atemberaubenden Fernblick hat. Weiter geht es nach Orsberg und hinauf zum Erpeler Ley. Dort haben wir uns wieder ausgiebig gestärkt, um danach an der Burg Ockenfels vorbei weiter bis nach Linz zu wandern.

Rheinsteig Etappe 4: Von Linz nach Bad Hönningen

Bevor wir uns nach Bad Hönningen aufmachen, müssen wir noch einen Blick auf das älteste Rathaus in ganz Rheinland-Pfalz werfen. Wir sind rechtzeitig losgegangen, so dass noch Zeit blieb, die historische Altstadt von Linz kurz zu besichtigen. Auf jeden Fall etwas, das auch so eine Reise wert ist.

Nach unserem kleinen Bummel durch die Stadt geht es hinauf auf den Kaiserberg, der 174 Meter hoch ist. Vorbei geht es an einer spätromanischen Kirche und der Donatus-Kapelle. Wir erreichen das Gipfelkreuz, von dem aus wir eine wunderschöne Sicht ins Rheintal haben. Weiter geht es hinunter ins Tal, danach folgt der Aufstieg nach Dattenberg. Wir gehen durch den Ort, und erreichen einen steilen Wiesenweg, der uns wieder bergab führt. Weiter geht es nach Leubsdorf, einem sehr romantischen Weindorf. Von dort aus wandern wir nach Ariendorf, und genießen den Blick auf Schloss Arenfels, auch bekannt als „Schloss des Jahres“. Schon bald darauf erreichten wir das Ziel der Etappe, den Weinort Bad Hönningen.

Rheinsteig Etappe 5: Von Bad Hönningen nach Leutesdorf

In unserer Pension haben wir ein tolles Frühstück genossen, so dass wir uns gut gestärkt auf den Weg nach Leutesdorf machen können. Vorbei an der Römerwelt geht zum Rheinbrohler Lampenthal. Das nächste Highlight ist der Aussichtspavillon am Rheinbrohler Lay in 198 Meter Höhe. Von hier aus können wir einen schönen weiten Blick ins Rheintal hinein genießen. Über spannende Wege führt uns die Wanderung zur Ruine Hammerstein.

Zwar mussten wir den eigentlichen Weg kurz verlassen, um diese ehemalige Burg zu besichtigen, aber allein schon wegen der sagenhaften Aussicht hat sich der Abstecher mehr als gelohnt. Von hier aus geht es jetzt abwärts, mitten durch die Weinberge. Am Nachmittag erreichen wir den Bachhof. Ein Serpentinenweg, der mitten durch die Natur führt, bringt uns zu einer Schutzhütte, in der wir kurz verweilen. Wir wandern weiter durch das Naturschutzgebiet Langenbergskopf bis zur Edmund-Hütte, einem Naturfreundehaus. Der Blick von der Terrasse aus ist wirklich wunderbar. Ein steiler Weinbergshang führt uns schließlich nach Leutesdorf, wo wir gleich unsere Zimmer in der Pension bezogen.

Rheinsteig Etappe 6: Von Leutesdorf nach Rengsdorf

Wieder einmal geht es in Serpentinen weiter, schon nach kurzer Zeit erreichen wir den Hüllenberger Stolperstein. Wir werden mit einem schönen Ausblick auf den Ort Andernachbelohnt. Direkt am Limes entlang wandern wir weiter nach Feldkirchen.

Auf und ab geht es weiter, hinab ins Reichelbachtach, und dann führt uns der Weg weiter durch Buchenwald. Das Eiszeit-Museum Monrepos ist hier auf jeden Fall einen Besuch wert. Durch den Wald führt uns der Weg zur Burg Altwied. Wir machen Rast im Restaurant Laubachsmühle. Dort finden wir einen Gewässerlehrpfad, der bergauf führt zum Almblick. Und wieder führt der Weg in Serpentinen bis zum Aussichtspunkt Schauinsland. Ziel der heutigen Etappe ist Rengsdorf, wo wir ein schönes Abendessen mit einem Glas Wein genießen, und den Tag abschließen.

Rheinsteig Etappe 7: Von Rengsdorf nach Sayn

Von Rengsdorf aus geht es auf einem sehr schmalen Pfad weiter. Er führt uns mitten durch den Wald, auf dem Weg passieren wir die Jonashütte. Aufwärts geht es weiter zu einer alten Wehranlage mit Römerturm, die dort rekonstruiert worden ist.

Wir fühlen uns gleich zurückversetzt ist in die damalige Zeit. Von dort aus nutzen wir den Waldlehrpfad Wingertsberg, der uns ins Aubachtal hinab führt. Anschließend schickt uns der Weg wieder bergauf, vorbei am Schnepfenteich, bis wir den Vogelpfad erreichen, der am Kuckuckberg endet. Ein kleiner Pfad führt uns zum Zoo Neuwied, der sicherlich auch einen Besuch wert ist. Allerdings fehlt uns dafür die Zeit, daher gehen wir weiter zur Bismarckhöhe, wo es eine Schutzhütte gibt. Hier verweilen wir kurz, und nehmen dann den Abstieg vom Friedrichsberg in das Saynbachtal in Angriff. Kurze Zeit später erreichen wir das Ziel dieser Etappe, Sayn.

Rheinsteig Etappe 8: Von Sayn nach Vallendar

Das Schloss Sayn sollte selbstverständlich immer auf dem Plan stehen, so viel Zeit muss sein. Von der Schlossterrasse aus geht es dann auch gleich weiter bis zur Burg Sayn. Die Burg ist 800 Jahre alt, und bietet einen tollen Rundblick, der vom Westerwald bis hin zu den Vulkankuppen in der Eifel führt. So schön, wie der Blick auch ist, wir müssen weiter, und erreichen später die Oskarhöhe, auf der es auch eine Schutzhütte gibt.

Die guten alten Serpentinen führen uns hinab ins Tal. Nach einer kurzen ebenen Strecke steht schon wieder der nächste Aufstieg an auf den Pulverberg. Am Römerturm legen wir eine wohlverdiente Pause ein. Feldwege führen uns über die Deutsche-Limes-Straße, die Autobahn 48 unterqueren wir. Als wir im Tal angekommen sind, geht es wieder aufwärts, der Weg führt uns zum Wüstenhof. Selbst wenn wir nicht hungrig gewesen wären, allein schon wegen des Ausblicks wären wir eine gewisse Zeit dort geblieben. Der Abstieg nach Vallendar, unserem heutigen Etappenziel, geht uns leicht von den Füßen.

Rheinsteig Etappe 9: Von Vallendar nach Koblenz-Ehrenbreitstein

Die Fachwerkhäuser am Rathausplatz der Stadt sind sehr sehenswert. Wir wandern an der Theologischen Fakultät vorbei, und erreichen den Eingang des dortigen Klostergartens. Wir folgen dem Weg nach Wambachtal.

Wir erreichen den Bischofsbour, das ist ein Brunnen, um den sich die Sage um einen Bischof rankt. Angeblich soll der Bischof nach ausgiebigem Fluchen dort vom Erdboden verschluckt worden sein, und direkt danach soll die Quelle erschienen sein. Wir wandern weiter zu einem Festungsplateau, einer spannenden Aussichtsplattform, die uns einen beeindruckenden Blick gewährt auf Koblenz und das Tal. Wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, die imposante Festungsanlage zu besichtigen. Danach ging es an den Abstieg nach Ehrenbreitstein, einem Ortsteil von Koblenz.

Rheinsteig Etappe 10: Von Koblenz-Ehrenbreitstein nach Niederlahnstein

Heute folgen wir dem Rheinufer nach Pfaffendorf. Die Geländeterrassen, die vom Bienhorntal aus gut zu erkennen sind, wurden künstlich angelegt.

Weiter geht es aufwärts zum Wachecker Kopf. Auf den Serpentinen geht es wieder hinunter nach Allerheiligenberg. Hier wandern wir über einen sehr schmalen Pfad, auf dem Stahlseile vorhanden sind, um ausreichend Halt zu bieten. Unten angekommen werden wir mit einem tollen Blick auf die Allerheiligenkapelle belohnt, auch die Burgen Lahneck und Stolzenfels sind zu sehen. Bald erreichen wir unser heutiges Ziel, Niederlahnstein, und unsere schönen weichen Betten.

Rheinsteig Etappe 11: Von Niederlahnstein nach Braubach

Am Ufer der Lahn entlang starten wir heute in die 11. Etappe. Wir überqueren die Lahn auf einer Fußgängerbrücke, und nehmen den steilen Weg zum Lahnsteiner Kurzentrum. Der Weg führt uns durch einen schönen Wald zu einem Wiesenplateau. Über eine sehr schmale, kleine Felsenrippe führt hier der Weg in ein kleines Tal, und vor dort aus wieder nach oben. Nächster Punkt ist die Kerkertser Platte. Über die Geländerippe geht es immer weiter bergab, bis der Weg zu den Ruinen von der Grube Rosenberg führt. Braubach ist bereits in greifbarer Nähe, und wir freuen uns auf ein leckeres Abendessen.

Rheinsteig Etappe 12: Von Braubach nach Kamp-Bornhofen

Wir entscheiden uns dafür, noch die Burg anzuschauen, bevor es wieder weiter geht auf dem Rheinsteig. Vom Burghügel aus geht es hinunter bis zur St. Martinskirche, und weiter über einen Treppenweg. An den Bahngleisen angekommen, beginnt auch schon der Zecherweg, ein recht steiler Weg, der jedoch auch wieder tolle Ausblicke beschert, wie zum Beispiel auf die Marksburg. Nach einem anstrengenden Aufstieg erreichen wir den Aussichtspavillon. Danach geht es parallel weiter am Hang, bis wir wieder abwärts wandern zum Sauerbrunnen. Während wir dem Tal folgen, genießen wir die Tatsache, dass es hier nur einen leichten Anstieg gibt. Das dauert aber nicht lange an, dann geht es wieder steil bergauf, das Ziel ist der Dinkholder Berg.

Rheinsteig Etappe 13: Von Kamp-Bornhofen nach Kestert

Heute starten wir schon recht früh in den Tag. Wir nutzen den Weg, der zur „Allee der Bäume“ führt. Dieser zieht sich recht in die Länge, aber endlich geht es dann auch wieder steil bergauf. Ziel ist der Aussichtspavillon Jakobstempel auf dem Pfählsberg.

Wir wandern weiter, und erreichen die Wilhelmshöhe. Die Burgen Sterrenberg und Liebenstein können wir von hier aus ganz wunderbar sehen. Wir haben noch einen guten Anstieg vor uns, der uns zum höchsten Punkt des gesamten Rheinsteigs führt, dem Geländeplateau Lykershausen. Der Abstieg gestaltet sich als sehr gemächlich, bis wir einen weiteren Aussichtspavillon erreichen, den an der Hindenburghöhe. Er befindet sich bereits oberhalb von Kestert, so dass ein kurzer, aber steiler Abstieg ausreicht, um Kestert und unsere Pension zu erreichen.

Rheinsteig Etappe 14: Von Kestert nach St. Goarshausen

Heute startet der Weg mit einem Anstieg nach Oberkestert. Durch einen Wald führt der Weg, es geht über einen schmalen Pfad, der zu einem Graben führt, der zum Ehrenthaler Bach gehört. In der dortigen Schutzhütte rasten wir ein wenig, bevor wir uns an der Burg Maus vorbei zum Wanderparkplatz namens Nocherner Brünnchen begeben. Ein Serpentinenpfad führt uns hinab nach St. Goarshausen.

Rheinsteig Etappe 15: Von St. Goarshausen nach Kaub

Rheinsteig Etappe 16: Von Kaub nach Lorch

Rheinsteig Etappe 17: Von Lorch nach Rüdesheim

Das heutige Etappenziel wird Rüdesheim sein. Wir wandern bis zur Georgs Ruh, und gönnen uns dort eine kurze Rast. Über einen kurzen aber steilen Anstieg geht es über den Panoramawegweiter bis hin zur Paul-Claus-Hütte. Nachdem wir die Ausblicke genossen haben, müssen wir uns wieder auf den Weg konzentrieren, denn dieser führt nun über einen gerade einmal fußbreiten Pfad am Hang entlang zu einer Weinbergsmarkierung. Wir genießen noch den Blick von der Germania, und laufen hinunter nach Rüdesheim.

Rheinsteig Etappe 18: Von Rüdesheim nach Johannisberg

Heute haben wir uns dazu entschieden, die Gondelbahn zu nutzen, um zur Abtei St. Hildegard zu wandern. Anschließend besuchen wir das Kloster Nothgottes. Wir folgen dem sogenannten „Philosophenweg“ hinauf in den Rheingauer Wald. Wieder geht es bergauf und bergab, mitten durch Felder und Wald, bis wir schließlich in Johannisberg ankommen, und unsere Zimmer beziehen.

Rheinsteig Etappe 19: Von Johannisberg nach Kiedrich

Schloss Johannisberg ist auf jeden Fall einen Besuch wert, darum haben wir uns heute auch die Zeit dafür genommen. Von dort aus geht es los auf dem Rheinsteig, Richtung Schloss Vollrads.

Wir wandern durch die Weinberge und ersteigen den Susberg. Zunächst geht es hinunter, und dann wieder hinauf zum Wegekreuz am Unkenbaum. Danach folgt ein langer Abstieg hinunter zum Steinberg. Wir machen uns auf den Weg zum ehemaligen Zisterzienserkloster, das als Drehort für die Verfilmung des Krimis „Der Name der Rose“ genutzt wurde. Nach der ausgiebigen Erkundung dieses tollen Klosters folgen wir weiter den Markierungen des Rheinsteigs, es geht aufwärts zum Honigberg, und danach wieder herunter. Den letzten Teil der Etappe nach Kiedrich können wir gemütlich laufen.

Rheinsteig Etappe 20: Von Kiedrich nach Schlangenbad

Rheinsteig Etappe 21: Von Schlangenbad nach Wiesbaden-Biebrich

Heute ist der letzte Teil des Rheinsteigs angesagt. Gemütlich laufen wir zur Lochmühle, wo es wieder steil bergauf geht. Von Georgenborn aus wandern wir durch einen Wald bis zur Ludwig-Schwenk-Hütte.

Von hier an geht es hinunter ins Erlenbachtal. Der Abstieg zieht sich recht lang hin, was aber auch einmal sehr angenehm ist. Selbstverständlich geht es hier wieder bergauf zum Schloss Sommerberg, und wieder hinunter nach Frauenstein. Wir laufen bergab nach Schierstein, und wandern weiter entlang des Rheins nach Biebrich. Hier hat unser Abenteuer Rheinsteig nach 320 Kilometern ein Ende. Wir werden noch das Schloss Biebrich besichtigen, und dann unsere Pension beziehen. Morgen geht es wieder nach Hause.

Der Rheinsteig hat mit seinen 320 Kilometern eine Länge, die in 21 Tagesetappensehr gut absolviert werden kann. Es gibt sehr viele Highlights, so wie beispielsweise die Loreley. Allerdinges sind einige Etappen sehr schwer zu wandern, es geht über steile Treppen und Klettersteige. Daher ist dieser Weg, so wie wir ihn gegangen sind, eher etwas für erfahrene Wanderer mit entsprechender Ausrüstung. Wer nicht so erfahren ist, kann auch einfach andere Etappen wählen, und die sehr schwierigen Passagen umgehen.

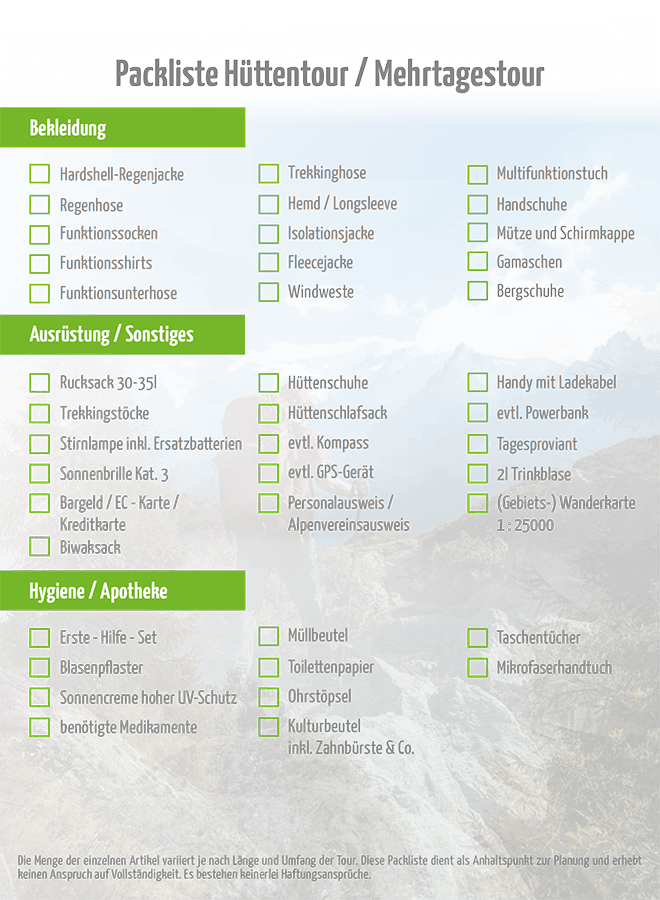

Kennst du schon unsere Packlisten? Mit diesen Packlisten für unterschiedliche Abenteuer bist Du immer optimal vorbereitet.

Dir fehlt noch passende Ausrüstung für deine Wanderung?

Letzte Kommentare